- / Anaïs Rabet

DPE petite surface : réforme 2024 et évolutions en 2025

Le DPE, ou Diagnostic de Performance Énergétique, évalue la consommation d’énergie d’un logement ainsi que son impact environnemental. Obligatoire lors de la vente ou de la location, ce diagnostic énergétique aide les futurs occupants à mieux comprendre la performance d’un bien immobilier.

En 2021, une réforme majeure a profondément transformé la méthode de calcul du DPE. L’objectif : rendre les résultats plus fiables, plus lisibles et surtout plus cohérents, en se basant désormais sur les caractéristiques physiques du bâtiment plutôt que sur les factures d’énergie. Toutefois, cette nouvelle méthode a rapidement soulevé des inquiétudes, notamment pour les logements de petite surface.

En effet, ces biens – souvent chauffés électriquement et moins bien isolés – se sont retrouvés massivement reclassés dans les catégories les plus basses du DPE. Cette situation a généré de fortes conséquences pour leurs propriétaires, notamment en termes de location et de vente. Décryptons ensemble pourquoi cette réforme a autant d’impact sur les petites surfaces, et ce qu’il faut retenir pour l’avenir.

Pourquoi une nouvelle méthode de calcul pour le DPE ?

Depuis 2021, la méthode de calcul du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) a profondément évolué. Cette réforme répond à une nécessité de justice énergétique, en particulier pour les petites surfaces. En effet, l’ancienne méthode, souvent critiquée, ne reflétait pas fidèlement la consommation énergétique réelle ni les spécificités techniques des bâtiments.

Désormais, le DPE repose uniquement sur des données objectives du logement et non plus sur les factures de consommation. Ce qui marque un tournant majeur dans l’histoire du diagnostic énergétique en France.

Une réforme pour plus de fiabilité et d’équité

L’ancien système utilisait deux méthodes. Une basée sur les factures, l’autre sur les caractéristiques techniques. Cette dualité provoquait des écarts de résultats injustifiés entre des logements similaires, créant de la confusion chez les propriétaires, acheteurs et bailleurs.

Grâce à la nouvelle approche, le calcul DPE s’unifie autour d’une seule base. Les caractéristiques physiques du logement. Isolation des murs, type de chauffage, système de ventilation, production d’eau chaude, ou encore présence de climatisation sont désormais les critères déterminants. Ce changement apporte plus de transparence et de cohérence aux diagnostics immobiliers.

Une réponse à l’injustice vécue par les petites surfaces

Les logements de moins de 40 m² figuraient souvent à tort dans les classes énergétiques F ou G. Les classant parmi les passoires thermiques. Pourtant, leur consommation énergétique réelle restait souvent modérée. La réforme du DPE vise donc à corriger cette pénalisation injuste, avec une revalorisation automatique prévue dès le 1er janvier 2025. D’après les chiffres officiels, environ 850 000 logements pourraient être reclassés sans travaux.

Un outil plus clair et mieux aligné avec les enjeux climatiques

Par ailleurs, cette nouvelle méthode supprime les DPE vierges, peu exploitables. Chaque bien dispose désormais d’une étiquette énergétique unique. Combinant ainsi consommation d’énergie primaire et émissions de gaz à effet de serre, pour refléter son impact environnemental global.

Grâce à cette évolution, le DPE s’impose non seulement comme un document réglementaire opposable. Mais aussi comme un levier stratégique pour la transition énergétique du parc immobilier français.

Critères pris en compte dans la nouvelle méthode de calcul du DPE

Depuis la réforme du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) entrée en vigueur en 2021, la méthode de calcul repose désormais sur une approche technique standardisée. Contrairement à l’ancien système, basé sur les factures énergétiques, cette nouvelle méthode, dite 3CL-DPE 2021, prend en compte uniquement des données techniques objectives du logement.

Une évaluation énergétique plus fiable et plus complète

Critères techniques désormais intégrés

La méthode actuelle repose sur les éléments suivants :

- Consommation d’énergie primaire : Elle inclut tous les usages énergétiques du logement (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, refroidissement). Exprimée en kWh/m²/an, cette donnée reste au cœur de la classe énergétique DPE.

- Émissions de gaz à effet de serre (GES) : Le diagnostic inclut les émissions de CO2 générées par les usages énergétiques. Cette double approche permet de mieux refléter l’impact environnemental du logement.

- Isolation thermique et déperditions : Le calcul prend en compte la qualité de l’isolation des parois (murs, planchers, toitures, fenêtres), la surface déperditive exposée, l’orientation et la taille du logement. Ces données influencent fortement les besoins énergétiques.

- Systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire : Le type de chauffage (électrique, gaz, bois…), son rendement, et le mode de production d’eau chaude sont rigoureusement analysés. Les équipements performants sont ainsi valorisés.

- Ventilation et auxiliaires énergétiques : La ventilation mécanique contrôlée (VMC), la régulation thermique ou encore la climatisation font également partie du calcul. Ces dispositifs ont un impact direct sur la consommation énergétique globale.

- Compacité thermique du logement : L’indice de compacité mesure le rapport entre les surfaces exposées et le volume habitable. Ce critère s’avère crucial pour les petites surfaces, souvent défavorisées par le passé.

Seuils réglementaires des classes DPE : Le classement final du logement (de A à G) résulte d’une double analyse : la consommation énergétique ET les émissions de gaz à effet de serre. Chacune des classes repose sur des seuils chiffrés, revus depuis 2021.

Critères techniques désormais intégrés

Grâce à ces critères techniques, le diagnostic immobilier énergétique devient un outil fiable d’aide à la rénovation. Il permet non seulement d’attribuer une classe énergétique plus représentative, mais aussi de proposer des recommandations de travaux adaptées.

En clair, cette méthode renforce la cohérence nationale, améliore la lisibilité pour les acheteurs et locataires, et permet aux propriétaires de mieux planifier leurs rénovations.

| Élément évalué | Ancienne méthode (avant 2021) | Nouvelle méthode (après 2021) |

|---|---|---|

| Source de données | Factures des occupants | Données techniques du logement |

| Fiabilité des résultats | Très variable selon les usages | Homogène et standardisée |

| Logements sans facture | DPE vierge (sans étiquette) | DPE toujours calculé |

| Émissions de CO₂ intégrées | Non | Oui |

| Impact pour les petites surfaces | Souvent pénalisées injustement | Corrigé à partir de 2025 |

| Méthode de calcul | 3CL-Facture | 3CL-DPE 2021 |

Comment récupérer sa nouvelle étiquette DPE ?

Si le DPE de votre logement de moins de 40 m² a été réalisé avant juillet 2024, vous n’avez pas besoin de refaire un diagnostic. À la place, vous pouvez obtenir gratuitement une attestation officielle reflétant les nouveaux seuils de calcul applicables depuis la réforme.

Pour cela, rendez-vous sur le site de l’Observatoire DPE-Audit de l’Ademe :

- Étapes à suivre :

Recherchez votre logement grâce au numéro de DPE figurant sur votre ancien diagnostic. - Téléchargez l’attestation de nouvelle étiquette mise à jour.

- Joignez cette attestation au DPE initial en cas de vente ou location. Elle a valeur légale à compter du 1er juillet 2024.

Cette démarche simple et 100 % dématérialisée permet aux propriétaires concernés de mettre leur logement en conformité sans coût supplémentaire.

Impact de la réforme sur les petites surfaces

La réforme du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) introduite depuis 2021 et renforcée en 2025 transforme profondément l’évaluation des petites surfaces, notamment les studios, chambres de bonne ou appartements de moins de 40 m². Ces logements étaient jusque-là désavantagés par l’ancienne méthode de calcul, principalement à cause de leur rapport consommation/m² peu favorable. La nouvelle méthode vient donc corriger une inégalité structurelle avec plusieurs effets positifs.

Ajustement progressif des seuils DPE

La réforme introduit un réajustement des seuils énergétiques, modulés tous les 5 m². Ainsi, les petites surfaces ne sont plus jugées selon les mêmes critères que les logements plus grands.

Par exemple :

Un logement de 30 m² a désormais un seuil maximum relevé à 440 kWh/m²/an (contre 420 auparavant).

Un logement de 25 m² bénéficie d’un seuil porté à 450 kWh/m²/an.

Ce changement de seuil permet à de nombreux logements d’échapper à un classement injustifié en F ou G, les fameuses passoires thermiques, alors qu’aucune anomalie technique majeure n’existait.

Correction des consommations fixes (ECS, chauffage)

Les consommations incompressibles comme l’eau chaude sanitaire ou le chauffage de base, auparavant surreprésentées dans les petites surfaces, sont désormais pondérées par un coefficient correcteur.

Cela permet une évaluation plus proportionnée des besoins réels du logement, en tenant compte de sa compacité.

Nouvelle définition de la surface de référence

La surface de référence inclut désormais :

- Les vérandas chauffées

- Les pièces aménagées à vivre

Ce changement donne une image plus fidèle du volume habitable et évite de pénaliser les logements qui ont été bien aménagés mais dont certaines zones n’étaient pas comptabilisées auparavant.

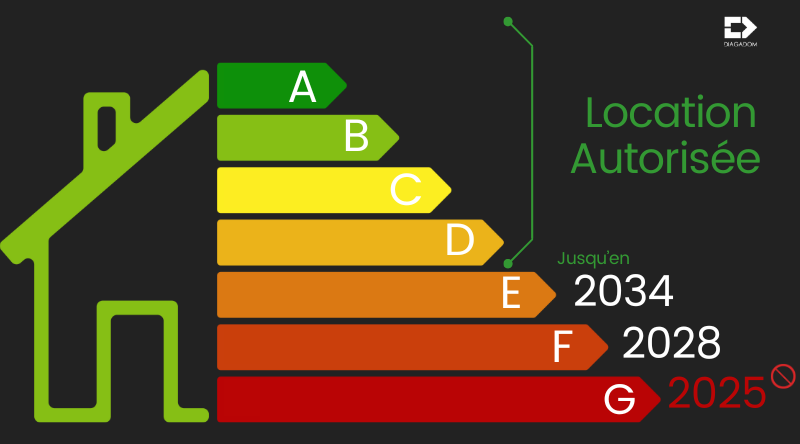

Obligations et opportunités pour les propriétaires

Depuis les réformes successives du DPE. Les propriétaires, qu’ils soient vendeurs, bailleurs ou copropriétaires, doivent respecter un certain nombre d’obligations renforcées. En particulier pour les petites surfaces, les passoires thermiques, ou les logements mis en vente ou en location.

DPE : un diagnostic désormais incontournable

Dès qu’un propriétaire souhaite vendre ou louer un logement, il doit impérativement fournir un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) valide. Cette obligation concerne tous les types de logements, y compris les locations meublées et les petites surfaces. Seuls quelques cas très spécifiques échappent à cette règle, comme les bâtiments provisoires de moins de deux ans, les dépendances indépendantes de moins de 50 m², ou encore les monuments historiques.

Depuis le 1er juillet 2024, la réforme introduit un ajustement des seuils pour les logements de moins de 40 m². Ces petites surfaces, souvent injustement classées en F ou G à cause de leur taille réduite, bénéficient désormais d’un calcul plus adapté à leur réalité énergétique. Résultat : de nombreux studios et petits appartements ne sont plus considérés comme des passoires thermiques, ce qui permet de les remettre sur le marché locatif légalement.

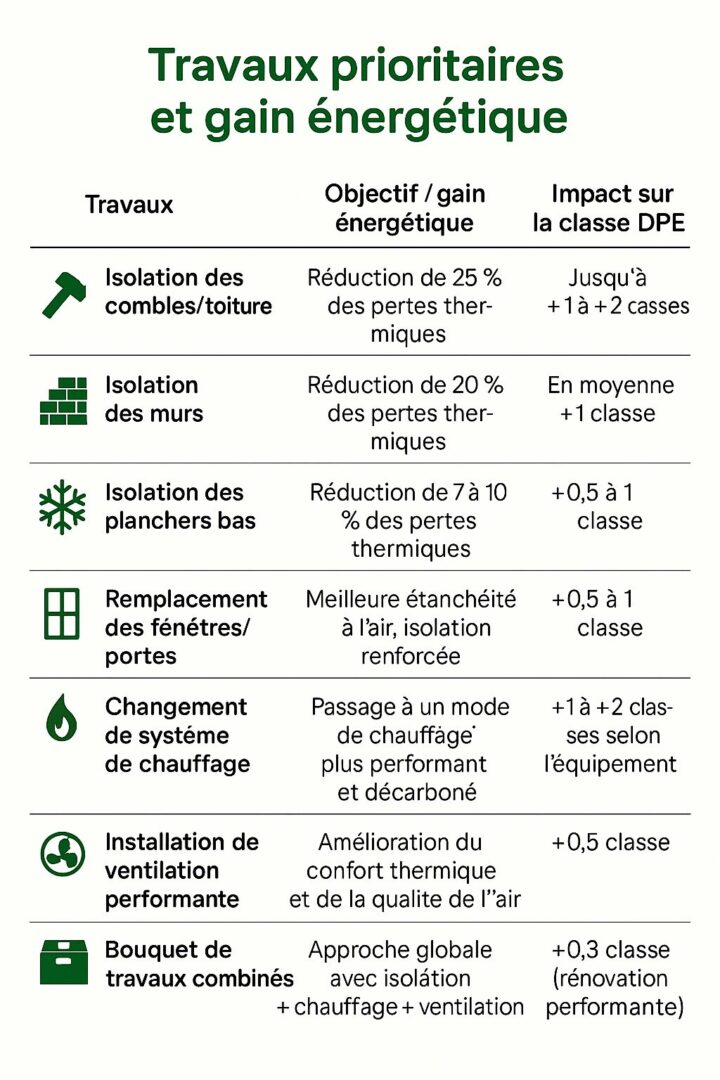

Aides à la rénovation : ce que les propriétaires peuvent mobiliser

Face à ces nouvelles obligations, les aides publiques ont été renforcées pour accompagner les travaux de rénovation énergétique. Le principal dispositif reste MaPrimeRénov’, accessible à la fois aux propriétaires occupants et aux bailleurs. Elle finance une large gamme de travaux : isolation thermique, remplacement du système de chauffage, pose de ventilation performante, ou encore modernisation de la production d’eau chaude.

Selon la nature du projet, différents parcours sont proposés : un parcours « par geste » pour un ou deux travaux, un parcours « rénovation d’ampleur » si le propriétaire s’engage à gagner plusieurs classes DPE, et un parcours accompagné pour les rénovations complexes.

En parallèle, le service France Rénov’ accompagne gratuitement les ménages dans leur parcours : il propose des conseils personnalisés, des simulations financières, et oriente vers des artisans certifiés RGE.

De son côté, l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) intervient dans les cas de rénovation lourde ou de logement dégradé, notamment lorsque le bien est considéré comme passoire thermique.

Pour simplifier la démarche, les plateformes comme « Mes aides réno » permettent aux propriétaires d’estimer en ligne les aides mobilisables selon leur situation, leur projet et leurs revenus.

Ce qu’il faut retenir pour les propriétaires

La réforme du DPE et les nouvelles obligations redessinent clairement les responsabilités des propriétaires. Ils doivent anticiper la mise en vente ou en location en :

- Vérifiant la validité du DPE,

- Planifiant les travaux nécessaires,

- Mobilisant les aides existantes.

Les petites surfaces, longtemps défavorisées, sont désormais mieux prises en compte. Grâce à l’actualisation des seuils et à la correction des biais de calcul, ces logements gagnent en valeur, échappent à certaines restrictions, et deviennent plus attractifs.

Enfin, pour améliorer efficacement la performance énergétique, il est fortement recommandé de commencer par l’isolation, puis d’investir dans un système de chauffage performant, une ventilation adaptée, et une production d’eau chaude économique. En progressant ainsi, les propriétaires peuvent espérer gagner plusieurs classes DPE, valoriser leur bien, et maintenir leur droit à louer sereinement.

Des données indicatives ci-dessous :

Conséquences pour le marché immobilier et locatif

Depuis la mise en œuvre progressive de la réforme du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), le marché immobilier connaît une reconfiguration profonde, tant sur le plan des prix de vente que des valeurs locatives. Désormais, la classe énergétique d’un logement devient un critère de valorisation (ou de décote) incontournable pour les acheteurs et les bailleurs.

Une nouvelle hiérarchie sur le marché immobilier

Avant la réforme, les acheteurs se concentraient principalement sur la localisation ou la surface du bien. Désormais, la performance énergétique figure parmi les premiers critères de sélection. En effet, selon une étude récente de Notaires de France, un bien classé A ou B se vend en moyenne 6 % à 14 % plus cher qu’un bien similaire classé E ou F dans la même zone géographique. À l’inverse, une mauvaise étiquette peut entraîner une décote allant jusqu’à 17 % pour les logements classés G.

De plus, les logements énergivores voient leur attractivité diminuer sur le marché locatif : de nombreux candidats locataires privilégient les biens offrant une meilleure maîtrise des consommations d’énergie, à la fois pour réduire leurs factures et éviter d’éventuelles restrictions à venir.

Petites surfaces : vers une revalorisation mécanique

Grâce aux ajustements introduits par la réforme de juillet 2024, les petites surfaces (studios, chambres de bonne, appartements de moins de 40 m²) bénéficient désormais d’un traitement plus équitable. Nombre d’entre elles, jusqu’alors pénalisées par des consommations rapportées au mètre carré, accèdent désormais à une meilleure classe énergétique, souvent sans avoir eu besoin de réaliser des travaux.

En conséquence, ces logements deviennent plus compétitifs sur le marché :

- On observe une hausse moyenne de 10 à 15 % de la valeur locative des petits biens reclassés en E ou D.

- La liquidité de ces logements s’améliore : ils se louent plus rapidement, surtout dans les grandes villes où la demande reste forte.

- Du côté de la vente, les studios bien classés affichent une hausse de prix allant jusqu’à 8 %, comparés à ceux restés en F ou G.

Un tri naturel sur le parc immobilier existant

La réforme du DPE introduit, en filigrane, un tri progressif des biens immobiliers. Tandis que les logements performants deviennent de véritables atouts patrimoniaux, ceux qui restent mal classés sont de plus en plus contraints à la rénovation énergétique pour rester compétitifs – voire simplement louables, en raison de l’interdiction de location des classes G dès 2025, et des classes F en 2028.

Transition énergétique et avenir du DPE

Dans un contexte d’urgence climatique et d’objectifs européens ambitieux, la transition énergétique devient une priorité nationale. À ce titre, le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) joue un rôle central dans la stratégie française de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. Ce dispositif, réformé en profondeur depuis 2021, continue d’évoluer pour devenir un outil encore plus fiable, équitable et structurant pour la politique énergétique du logement.

Une méthode de calcul plus juste et plus verte

Depuis la réforme de 2021, le DPE repose uniquement sur des critères techniques objectifs : isolation, système de chauffage, ventilation, émissions de CO2, production d’eau chaude, etc. Cela garantit une évaluation plus homogène d’un logement, indépendamment des habitudes de consommation des occupants.

Mais ce n’est qu’un début : une nouvelle réforme méthodologique est prévue pour 2026, avec un ajustement majeur du coefficient d’électricité, qui passera de 2,3 à 1,9. Cette évolution corrige une injustice persistante pour les logements chauffés à l’électricité, souvent mal notés malgré un mix énergétique français très décarboné. Résultat : près de 850 000 logements devraient sortir automatiquement du statut de passoire thermique, sans travaux.

Une digitalisation au service de la transparence

Parallèlement, le système DPE se digitalise rapidement :

- Dès 2025, chaque DPE intègre un QR code officiel, permettant à tout acquéreur ou locataire de vérifier son authenticité via la plateforme publique de l’ADEME.

- L’annuaire des diagnostiqueurs sera entièrement remanié, garantissant une certification fiable et traçable.

- En 2026, un système de géolocalisation confirmera la présence du diagnostiqueur sur site, réduisant considérablement les fraudes et les erreurs de saisie.

Ces innovations renforcent la confiance des acteurs immobiliers et facilitent l’accès à des données précises, à jour et accessibles en ligne.

Un levier stratégique pour atteindre les objectifs 2050

Le secteur du bâtiment représente à lui seul près de 25 % des émissions nationales. Pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, comme prévu dans la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), le DPE doit devenir un référentiel universel, à la fois lisible, exploitable et accessible à tous.

Grâce à son évolution continue, il s’impose désormais comme un levier essentiel de la transition énergétique, en orientant efficacement les politiques publiques, en responsabilisant les acteurs privés, et en encourageant chaque propriétaire à agir à son échelle.

Partagez ce contenu avec votre réseau :